東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。

私は氷河期世代の最後の方の世代になります。そんな世代では、親が年金をもらうようになっている方も珍しくないかと思われます。もしかしたら既に受給中のご両親という方も多いでしょう。

私の両親もちょうど老齢年金を受け取る世代となってきたときに、社労士の受験勉強で学んだ繰り上げと繰り下げの話を思い出しました。

さて、今回は繰り上げと繰り下げについて以下の3点にまとめました。

- 本来の受給開始年齢は

- 繰り上げと繰り下げ

- 具体的な受給額

本来の受給開始年齢は

原則として65歳から

ここでは老齢年金を中心にお話をしていきたいと思います。

名前からすると、老後にもらえるお金のようですが、年金は誰でも受給ができるわけではありません。

一定の要件を満たしていることが必要となります。

ここでは、老齢基礎年金と老齢厚生年金に分けて、簡単に要件を見ておきたいと思います。

| 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 | |

| 年齢 | 65歳以上 | 65歳以上 |

| 加入期間 | 10年以上 | 1年以上 |

| 受給額 | 約78万円 | 標準報酬月額による |

現在の年金制度では65歳になると年金を受け取ることができるようになります。

これ自体は過去を振り返ると少しずつ伸びていますので、今後も伸びていくのではないでしょうか。

一般的には、65歳以上になり年金が受給できるようになると、年金事務所から裁定の請求書が届きます。

これに必要事項を記載して、年金事務所に提出すれば年金を受給できるようになります。

繰り上げと繰り下げ

繰り上げ

年金は原則65歳になってから受給できると書きましたが、実は年金には繰り上げと繰り下げという二つの制度があります。ここではそれぞれについてご説明をしたいと思います。

繰り上げは、60歳から65歳になるまでの間であれば、希望すれば年金を受け取ることができるようになる制度です。

| メリット | デメリット |

| 早くから年金を受け取ることができる | 一定の割合で減額される |

繰り上げをすることで早く受け取ることができるようになる一方で、一定の割合で年金額が減額され、これは一生変わりません。

繰り下げ

繰り上げとは逆に、受け取ることができるようになる65歳から受け取らずに、75歳までの間であれば好きなタイミングから受け取ることができるようになる制度です。

| メリット | デメリット |

| 好きなタイミングから受け取ることができ、遅らせた分受給額が増える | 受け取り始めてからすぐに亡くなってしまうと受給額の総額が少なくなる |

繰り下げをすることで一定の割合で受給額は増えていきますが、受け取れる期間が短くなると総額で受け取る金額は少なくなってしまう可能性がある制度となっています。

具体的な受給額

損益分岐点のようなもの

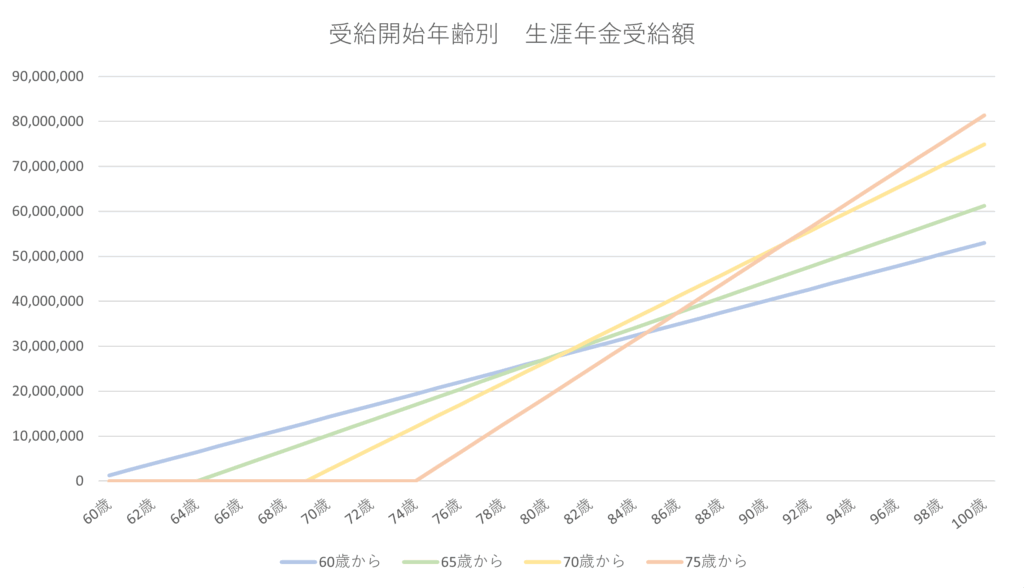

年金に繰り上げと繰り下げという制度があることはお分かりいただけたかと思いますが、具体的に年齢別でどれくらい受給できるのかを計算し、グラフにまとめました。

今回は厚生年金に加入していた期間が40年で、会社員で働いていたときに月35万円をもらっていたと想定して算出しました。

ちなみにですが、40年間会社員として働き、毎月35万円をもらっていた場合に納める年金額は約33,000円×12か月×40年となり、1,600万円弱となります。

60歳に繰り上げて受給した場合は、もらい始めるのが早い分若いころから多くの年金を受け取ることができます。

70歳までの10年間で約1,300万円の年金を受け取ることができることになります。

そして、65歳の通常のタイミングから受給した場合と70歳まで繰り下げて受給した場合とは、81歳の時点で交わっています。このときまでに受給している年金額は約3,000万円となります。

飛ばしてしまいましたが、約40年間で納めた年金額と受給するときの年金額は、約10年で受け取ることができることになります。現在の制度が続けばという話もありますが。

少しタイミングがずれますが、75歳の一番遅くまで繰り下げてから受給した場合では、86歳で交わっています。このときまでに受給している年金額は約3,700万円となります。

毎月の額としては少し少なく感じるかもしれませんが、長い目で考えると十分な額をもらえているのではないかと感じています。

なお、直近の日本人の平均寿命は男性で81歳を、女性では87歳を超えています。

人生100年時代と言われている時代に、元気に長生きする方も増えてきていますので、年金の受給のタイミングも考えておいてもよいかもしれません。

また、会社員の方は給与から天引きですので未納の問題はありませんが、自営業などで自分で国民年金を納めている方は未納には気を付けておかなければなりません。

年金額を増やす方法は別の記事でも書いていますので、お時間がありましたらこちらもぜひご一読ください。

終わりに一言

身近な方から相談もあり、私なりにグラフ化して見やすくしてみました。

年金額は、納めていた期間や厚生年金の加入時の所得によっても受給金額が変わってきてややこしい仕組みになっている気がします。

障害年金や遺族年金も複雑な仕組みになっていますので、気になることやご相談などがありましたら相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。