東海地方の田舎町、岐阜県美濃加茂市で【社労士・コンサルタント事務所】を運営している元りく社労士です。

これから事業を立ち上げようと考えている時には、どんな製品を売っていくのかと言うことを考えなければなりません。また、事業を進めていく中で、既存の製品ではない新たな製品の開発が求められることがあります。

さて、今回は新製品開発をする際に意識したいことを以下の3点にまとめました。

- 開発のステップ

- マーケティングの戦略

- 経験値の活かし方

開発のステップ

ダーウィンの海を越える

「ダーウィンの海」と言われてもなんのことだかよく分かりませんでしたが、研究や製品開発の場面では言われることがある言葉のようです。

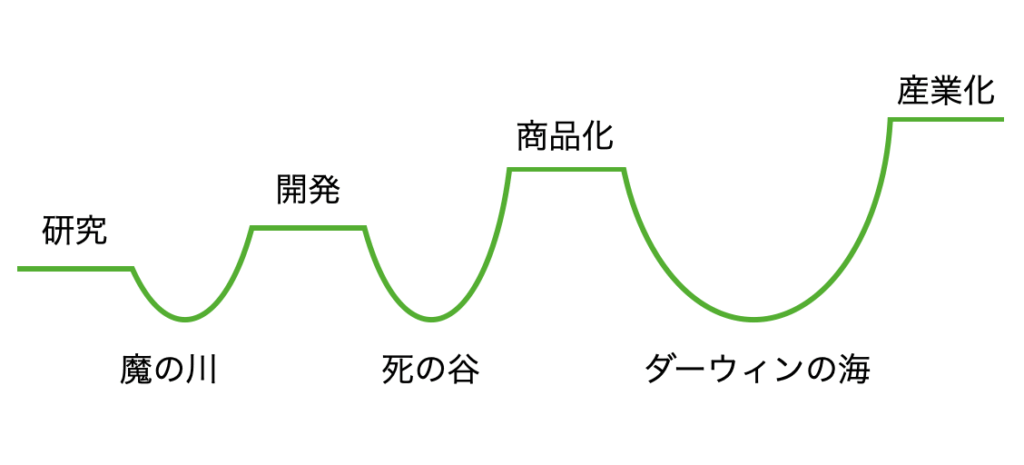

具体的には図を作ってみたのですが、研究から製品化、そして市場に定着して収益化ができるようになるまでには、いくつかの乗り越えなければならないものがあることを指しています。

それぞれの場面では投資が必要となることには注意が必要です。

最初に待っているのは「魔の川(Devil river)」です。市場にニーズがあるのかどうか、目に見えていないニーズがあるのであればそれを掴むことができるのかを考えなければなりません。

次に待っているのは「死の谷(Death Valley)」です。ここを乗り越えると商品化となりますが、試作品を作成して、市場に受け入れられるのかと言うことを見ていく必要があります。

最後が「ダーウィンの海(Darwinian Sea)」です。商品化したものが継続して受け入れられなければ事業としては成長できませんので、お客様が満足してもらうことができる価値を継続的に提供できるのかと言うことが重要になります。

戦略的に考える

どうしたら売れるのか

マーケティングと言われると、一般的にはお客様に売れるような仕組みを作るための活動のようなことを指している気がします。

テレビCMや雑誌などだけでなく、営業や店頭の販売員による接客などもマーケティングの一種といえます。

デジタルマーケティングではSNSやリスティング広告などもその一つでしょう。

ここでは、新製品の開発に関わってくる部分を取り上げてみたいと思います。

3CやSWOTといった整理の仕方もありますが、その他にも経営戦略に使われるような整理の仕方が新製品開発でも有効なことも多くあります。

3C分析では、「自社・顧客・競合」の3つの軸で整理します。顧客に求められている製品やサービスを、競合がまだ提供していなくて、自社で提供が可能であれば継続的な収益化ができる可能性が高まります。

アンゾフという方が提唱した経営戦略に、市場と製品でマトリックスを作る方法があります。新しい製品を既存の市場に提供していく製品開発戦略をとるときには、既存の製品との関連性や既存の製品が持つブランドの活用が有効になります。

他�もいくつかの経営戦略で出てくる整理の仕方は過去のブログでも取り上げていますので、気になる方はぜひご一読いただければ幸いです。

経験値の活かし方

経験は思ったよりも力になる

これから起業して商売を始めようという方だけでなく、既に商売を行っている方も、過去にやってきたことはバラバラです。

学生時代のアルバイトや新卒で入社した会社、転職した会社などで得た経験は、実は他の人にはない力を持っていることがほとんどです。

そこで得た経験を社内の製品開発に取り上げてもらう場面を作ることが有効となります。

飲食店でしかアルバイトしたことがないとしても、その飲食店のことや飲食業界のことは多少は知っているはずです。

製造業で働いているのであれば、製造業でやっている管理の仕方であったり、業界の動向が耳に入ってくることもあると思います。

飲食業での当たり前が製造業の新製品に繋がったりすることもありますし、逆もあると思います。

色々な業種の経営者とお話しする機会がありますが、〇〇と△△を組み合わせたら面白いことができそうだと感じることもありますし、新しいお客様に喜んでもらうことができそうだと感じることも多々あります。

いくつか方法はありますが、アイデアを自由に発信できる場を作ることやアイデアを出し合う時間を設けるのが有効な手段だと感じています。

費用や市場性、実現性は後から考えれば良いものですので、まずはたくさんのアイデアを出してみることで新製品を生み出すヒントになるのではと考えています。

製品開発の専門部署があったとしてもそこに任せきりになるのではなく、従業員全員の経験や知識を会社の発展のために使えると、想像を越えるアイデアが出てくるのかもしれません。

終わりに一言

研修を受ける中でアイデア出しをすることがありますが、自分が経験していない業種の人から出てくるアイデアは新鮮さがあり、とても面白いと感じます。

これからの事業を考えている方だけでなく、既存の事業からの成長を考えている方にも今回の考え方を取り入れて新製品の開発に取り組んでもらえたらと思います。